啟功談書法(連載1)——《啟功談書法人生》

發表日期:2018-10-28 10:58:43

來源:本站

被閱讀[3987]次

1.書法學習入門練習

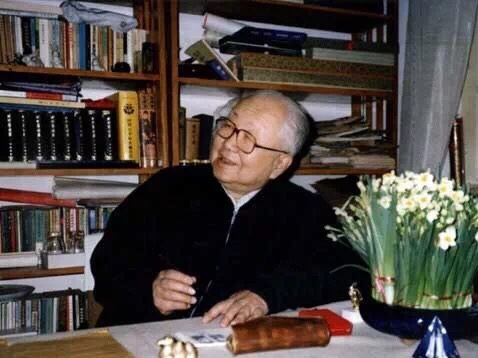

啟功先生

學寫字有次序,入門從前有許多的說法。有些個說法,我覺得是最耽誤事情的。首先說是,筆得怎麼拿,怎麼拿就對了,怎麼拿就錯了;腕子和肘又怎麼安放,又怎麼懸起來。再說是臨什麼帖,學什麼體,用什麼紙,用什麼格,等等的說法都是非常的束縛人。寫字為什麼?我把字寫出來,我寫的字我認得,給人看人家認得,讓旁人看說寫得好看,這不就得了嗎!你還要怎麼樣才算合“法”呢?關於用筆的說法,我們下一章再解剖再分析。現在我們先從入門得用什麼紙這兒說起。從前有一種粗的紙,竹料多,叫元書紙,又叫金羔紙。小時候用這種紙寫字非常毀筆。寫了沒幾天,那筆就禿了、壞了。是紙上的渣子磨壞的。還有一種,是會寫字的人,把字寫在木板上,書店的人按照這字樣子,把它刻成版,用紅顏色印出來,讓小孩子按著紅顏色的筆道描成墨字,這樣小孩子就可以容易記住這個字都是什麼筆劃,什麼偏旁,都用幾筆幾劃。這種東西打從宋朝就有。這些字樣大都是“上大人、孔乙己、花三千……”。我小時候還描過這種紅模子。還有的寫著“一去二三裏,煙村四五家”這類的詞語。都是用紅顏色印在白紙上,讓孩子用墨筆描。詞兒是先選那些個筆劃少的,再逐漸筆劃加多。這除了讓小孩子練習寫字之外,還幫助小孩熟記這些字都共有哪些個筆劃,這是一種。再大一點的小孩就用黑顏色印出來的白底黑字,把它擱在一種薄紙底下,也就是用薄紙蒙在上頭,拓著寫。這是比描紅高一點的範本。這種辦法無可非議,因為小孩不但要練習筆劃,練習書寫的方法,還要幫助他認識這個字,鞏固對這個字的記憶。

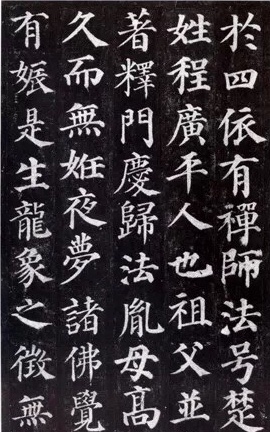

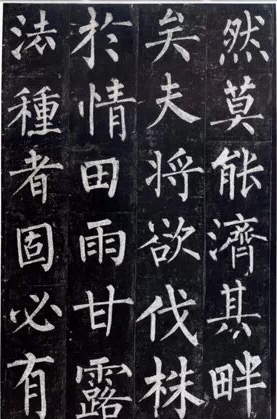

再進一步就是給他一個字帖,把有名的人寫的,或者是老師寫的,或者家長寫的,或者是當代某些個名人寫出的字樣子,也有木版刻印出來的,也有從古代的碑上拓下來的。比方說歐陽詢《九成宮碑》、褚遂良《雁塔聖教序》,又比如像顏真卿《顏家廟碑》呀,《多寶塔碑》呀,柳公權《玄秘塔碑》呀等等,這種字多半不能仿影,因為比較高級、珍貴,如果用紙蒙著描,容易把墨漏下去,把帖弄髒了,多半是對著帖看著它描,仿著它的字樣子來寫。這辦法人人都用。我們現在隨便來練字,也都離不開臨帖。比如我們得到一本好帖,或某一個人寫的我很喜歡,不妨把它擺在旁邊,仿效他的筆法來寫,可以提高我們的書法水平。但是這種辦法有一個毛病,總不能寫得太像,因為眼睛看的時候,感覺上覺得是這樣,比如“天”兩橫,我覺得這兩橫的距離是多寬,頭一筆短一點兒,第二筆橫長一點兒,第三筆這個撇兒撇出去從哪兒到哪個地方才拐彎,這個捺的捺腳又怎麼樣了,擺在甚麼地方,這都是看起來容易,寫起來難。趕到都寫完了拿起來一比,甚至於把我寫的這個字與帖上那個字摞起來,對著光亮一照,那毛病就露出來了,相差太多了,幾乎完全不一樣了。這樣就有些人越寫越灰心,沒有興趣了。說我怎麼寫的老不像呢?它總是不能夠那麼逼真的。因此就有許多的說法。清朝有一個人特別主張讀帖,他說“臨帖不如讀帖”。臨帖是用眼睛看著效仿它的樣子來學,讀帖是拿眼睛看這個帖,理解這個帖,心裏想著這個帖,然後拿筆不一定照這個帖就能夠寫出來。也許說這個話的人出這個招的人他能做到,但是他作到的時候是多大歲數,是他到什麼程度的時候才作到這樣的,這個誰也不知道。也許已經寫了多少年,自己成熟了,然後就說我就是這麼看一看就理解了這個字,那就是程度不同了。我們也有這個時候,比如說,我是在街上看到某一個牌匾,某個名人寫的一個牌匾,看著很好看,自己心裏也很想仿效他的用筆那個意味來寫,可是他那個匾掛在鋪子上頭,我不能說給人家摘下來,那個時候照相又不那麼方便,像現在拿個小照相機老遠你都可以把它照下來,那時候不容易。那麼這個時候仿效,就等於讀帖之後背著來臨這個帖。這是不得已的事情,還要看什麼程度。你想小學生你就讓他去讀那個帖,這話都是不實際的。說這個話的人叫梁同書,是清朝乾隆時候的人。他寫的字你看不出來是有意臨哪一家哪一派,他就那麼寫,他有一個論書的文章,有兩句話,說“帖是讓你看的,不是讓你臨的”。這句話我給他改一個字,這個帖是讓“他”看的。他要看我管不了,他已經死了,他愛看不看我管不著,但是我隻憑著看腦子記不住,我不拿手實踐一下是沒法子印證這帖是怎麼回事情。

還有一個臨碑臨帖存在的問題。在從前印刷術還沒有現在這麼普及的時候,不管多大的名家的筆跡,都仗著把它刻在木版或石頭上,然後椎拓下來,這就變成了黑底白筆劃的字,這時不管刻工刻的多麼逼真,一絲都不走、一絲都不損失、不差樣子,但是多高明的刻工、多講究的拓本,它也隻有那個字的外部輪廓,裏邊墨色的濃淡,也就是用筆的輕重,墨的幹濕就無法看到了。拿筆一寫,拉下來之後筆就破開了。開始墨還多的時候,筆毛還攏在一起,到了筆劃末端筆頭就散開了,這種地方特有名稱管它叫“飛白”,因為它不全是黑顏色了。幹筆破鋒所謂飛白的地方是最容易表現出(被學的人看出)寫字的人用力的輕重、墨醮的多少(這一筆醮的墨寫到什麼地方墨就沒有了、少了)。這種地方是很有關係的。你要是照相製版,看起來就明白得多了。這一筆所用的力,是哪一點最重、哪一點輕,可以看得清清楚楚,但是在刻本上,你多大本領的人,你也沒法子看出這些過程來。

不是一種的碑,一種的帖,刻的那種筆劃有刻得精致,有刻得粗糙的。我們看唐朝刻的碑,就非常的仔細,後來石頭磨光了、筆劃磨淺了,這樣的不在少數。看唐朝的碑最早的拓本,刻出不久時候的拓本那是比較精致的。魏碑,北魏的碑特別像龍門造像,那些造像記,在牆上在石洞裏頭刻的時候,是用力氣在上錘、鑿,這樣就費事很大。結果刻出來的筆道,現在我們看龍門造像,每一筆都是方方整整的,兩頭齊,都是很方很方的,一個一個筆劃都是方槽。這樣寫字的人就糊塗了,怎麼回事呢?他不知這個下筆究竟怎麼就能那麼方呢?我們用的筆都是毛錐(筆有個別名叫毛錐子,像個錐形,可是毛做的),用毛錐寫不管怎樣,總不同於用板刷。用排筆、板刷寫字下筆之後就是齊的,打前到後這一橫,打上到下這一豎,全是方的。但是寫小字,一寸大的字,他不可能用那麼點兒的板刷,像畫油畫的那種小的油畫筆來寫,若都用那種筆來寫,也太累得慌,太費事。所以就有人瞎猜,於是用圓錐寫方筆字又有說了,說是筆必須練得非常的方。我已經見過好幾個人,認為這些個字必須寫得方了又方,像刀子刻的那麼齊。我心裏說你愛那麼方著寫我也管不了,與我也沒關係,別人每分鍾可以寫五個字,他是三分鍾也寫不了一個字,因為他每一筆都得描多少次。這種事情我覺得都是誤解。碑上的字,給人幾種誤解,以為墨色會一個樣,完全都是一般黑,沒有幹濕濃淡,也沒有輕重,筆劃從頭到尾都是那麼寫的。還有一種就要求方,追求刀刻的痕跡。清朝有個叫包世臣的,他就創造出一種說法來,說是看古代的碑帖,你把筆劃的兩端(一個橫劃下筆的地方與收筆的地方)都摁上,就看它中間那一段,都“中劃堅實”,筆畫走到中間那一段,都是堅硬而實在。沒有人這樣用筆。

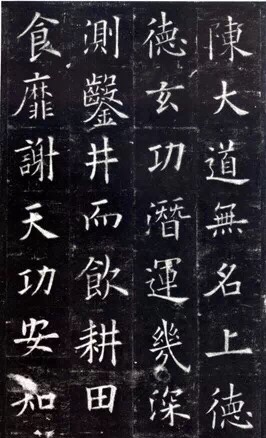

褚遂良雁塔聖教序

凡是寫字,下筆重一點,收筆重一點,中間走得總要快一點,總要輕一點,比兩頭要輕得多,兩頭比中間重一些。在這個中段你要讓它又堅又實怎麼辦呢?就得平均用力,下筆時候是多大勁兒,壓力多大,一直到末尾,特別走到中間,你一點不能夠輕,一直給它拉到頭,“中劃堅實”這東西呀,我有時開玩笑跟人談,我說火車的鐵軌,我們的門檻,我們的板凳,我們的門框,長條木頭棍子,沒有一個不是中間堅實的,不堅實中間就折了。這樣子要求寫字,就完全跟說夢話一個樣。我說這是用筆的問題,而為什麼會出現這樣的、胡造出來的一種謬論、不切實際的說法呢?都是因為看見那刀刻出來的碑帖上的字,拓的石刻上的字,由於這個緣故發生一種誤解。這種誤解就使學寫字的人有無窮的流弊,也就是說所臨的那個帖它本身就不完備,這不完備是什麼呢,就是它不能告訴人們點畫是怎麼寫成的,隻給人看見刀刻出來的效果,沒有筆寫出來的效果,或者說筆寫出來的效果被用刀刻出來的效果所掩蓋。碑和帖是入門學習的必經之路,必定的範本,但是碑帖給人的誤解也在這裏。現在有了影印的方法就好多了。古代的碑帖是不可不參考的,但是我們要有批判的、有分析的去看這個碑帖。入門的時候不能不臨碑帖,而臨碑帖不至於被碑帖所誤,這是很重要的。(啟功書法叢論261—264)

——《啟功談書法人生》,倪文東、於樂編,上海書畫出版社出版。

下一篇:

李鬆:我的碑學之路