龐中華:舒體傳人王振

發表日期:2019-01-26 15:29:38

來源:本站

被閱讀[7970]次

我的朋友王振,奇人也,連喜鵲都喜歡他,在他家窗戶上築巢育子。他夫婦倆精心關愛小喜鵲就象小喜鵲的爸媽一樣,並用攝像機偷拍下了許多喜鵲生活的精彩畫麵。

這小喜鵲的“爸爸”王振,是一位熱愛生活,充滿愛心,細致如微,充滿藝術氣質的年輕人。還是一位優秀的青年書法家。書壇前輩沈鵬先生就稱讚王振書法“得舒同先生之真傳。”王振可說是舒同前輩真正的“入室弟子”,他在“舒門”整整住了八年。

讀者朋友若問:這王振又是如何走進“舒門”呢?我想這大千世界,太離奇了,就像我問那小喜鵲為啥偏偏飛到王振家門一樣,是緣分、是因果、是機遇,還是故事。

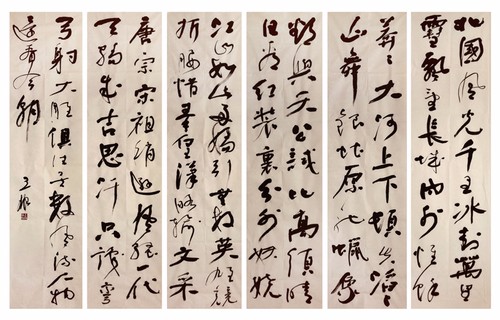

這故事從頭說,王振1970年生於山東,那裏是中華文化的聖地,是孔孟的故鄉。他從小在奶奶的教導下,沐浴在詩、書、禮、樂的熏陶之中,誦讀古典詩文,揮筆學習大字。王振自幼聰慧好學,能背誦許多古典名篇,從《論語》《中庸》《大學》及《古文觀止》中的名作如《嶽陽樓記》《出師表》及唐詩長篇《琵琶行》等等都能倒背如流,他一口氣用55秒鍾可以將《嶽陽樓記》通篇背完。若讓範仲淹聽了也會捋髯而笑。

舒同前輩曾任山東省委書記、老革命、老紅軍。毛主席稱他為“黨內一支筆”。在那戰火紛飛,戎馬倥傯之中,這位紅軍的著名指揮員,每天寫大字,刷標語,使他的書法和熾熱的革命鬥爭融為一體,因此又被毛主席譽為“馬背書法家”。那一代革命家們,豪情蕩胸,意氣風發,舒同前輩的筆下,一定和唐代大書法家顏真卿那渾厚雄強的書風產生共鳴,同時也延續了顏體大字的生命。幾十年來,舒同前輩的“書名”遠遠超越了他的“官名”,從井岡山到長征跨越齊魯大地,響徹華夏神州。王振童年時,他父親手捧一瓶蘭陵美酒,告訴他那酒瓶上有咱們山東省老書記、老首長舒同的題字:“蘭陵美酒鬱金香,玉碗盛來琥珀光,但使主人能醉客,不知何處是他鄉。”李白豪放的詩篇和舒老蒼勁的書法融為一體,在王振幼小的心靈裏激起了漣漪,種下了書法的種子。

1980年,舒同前輩成為中國書法家協會第一任主席,開創了中國書法的一個新時代。1991年,經部隊的選拔,王振被派送到舒同老前輩身邊工作。這一切是王振夢中也不曾想到的。但我依然認為這是緣分,是因果。因為部隊領導看中的是這位熱愛古詩文、熱愛中國書法的年輕戰士的文化素養。王振的刻苦勤學也改變了自身命運的航線。

我認為,青少年求學,尤其是學書、學琴、學一切技藝最大幸運是得一良師,口傳心授,麵命耳提,指點迷津。聰慧者,乃心有靈犀一點通。

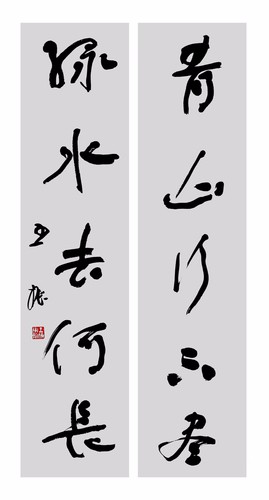

王振是聰慧者又是幸運者。他真正“入室”舒門,受到舒同前輩的言傳身教,耳濡目染,不但學得紮實的筆下功夫,“中鋒用筆,圓潤飽滿,無筆不藏,無往不收,八麵來風”這些過硬傳統本領,舒老更教他“人正心正筆正”的為人之道。王振好學,悟性高,舒同前輩的教導如春風化雨滴滴浸潤,兩者結合讓王振在舒門取得“真經”,步步登上書學舞台,自然成為“舒體傳人”。此生遺憾,我與舒同前輩無一麵之緣,我尤其想知道,這舒同前輩是如何展紙舔墨,運筆揮毫的?王振是如此生動向我描述的:先生寫大字,先要凝神沉思,待胸有成竹方走到案前,目測紙之大小距離之遠近。雙手按壓在紙上向左右上下分開,將紙捋舒展,無一處不過手。眼緊盯手掌過紙之處,似在紙上尋找什麼,又似問紙年齡幾何,出生何地。有時吹一口氣,似吹浮塵。有時聞一聞氣味,似辨紙香。有時以舌試紙之洇,如與紙吻,如與紙親。此時已忘記眾人之所在,人紙已合一。然後兩腳自然分開呈站立狀,膝微屈,調氣息,左右環顧,目光在尋尋覓覓堅定的遊移,不與人對視。五指握筆,虛虛實實,實則千金之力亦不能奪,虛則差之毫厘便可脫落。蘸泡墨,墨稍濃稠,蘸筆後可見墨之流動。硯邊舔筆,筆毛聚攏如錐如劍;蘸墨硯底,筆浸墨中如允如吸。這樣反複多次,筆墨已合一。硯邊試字,似作草稿,字硯具黑,無可辨認。若有所思狀,深吸一口氣,提筆寫字。書寫時左掌按紙上與兩腳成三足鼎立之勢,腳底穩如磐石,身體可前仰後合,左右騰挪。手臂可擒縱提按,上下求索。此時全身放鬆,形與神俱,時而萬象在旁,真力彌滿;時而若納水輨,如轉珠丸;時而淡不可收,神出古異;時而如逢花開,行神如空;時而如瞻歲新,行氣如虹;筆走龍蛇,具備萬物,行雲流水,橫絕太空,忽然間一幅完整的作品躍然紙上。“遠而望之,皎若太陽升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出淥波”。眾人低眉屏息,可聽心跳,可聞蟲語,見到署名最後一筆,眾人長舒一口氣,才掌聲響起,掌聲和先生爽朗地笑聲和在一起,那是說明作品已經完成。”

文字簡練,生動,足見王振觀察精微,用心之細膩,行文之暢達,描述之精準,古趣橫生,栩栩然如在眼前,讓我頗為受益。由衷感歎舒老得如此少年而教育之,人生之一樂也。王振這樣學習的機會是千千萬萬書法愛好者的夢中所求。可他近水樓台先得月!

王振是在舒同前輩親自關愛下成長起來的一位優秀中青年書法家,在取舒體“可托六尺之孤,可寄百裏之命,臨大節而不可奪”之勢基礎上,遍臨曆代法帖,筆耕不輟,努力創新,逐漸形成自己的藝術風格。 文化大師王力先生詩贈王振:“書法學舒同,形神求貫通。縱觀天下事,必創自家風。守舊如呆鳥,革新是大鵬。扶搖九萬裏,處處百花紅。”曹禺先生為其題詞:“師古而不泥古”。

近年來,王振參加並參與策劃了一些大型書法活動,如“海峽兩岸120位書法家公祭甲午戰爭120周年”“百位書法名家與百位駐華大使節在釣魚台大型聯誼活動”“慶香港回歸20周年書法名家交響音樂會”。尤其是他和喜鵲的故事,由北京衛視拍攝十五集專題片《喜鵲來了》在北京您早欄目播放,王振是故事的主人公,得到廣泛讚譽。

他觀察喜鵲六年,拍攝了近10萬G的照片、視頻素材。他從喜鵲在他窗台上搭建鳥巢,認識到人與自然和諧相處是人類的智慧選擇。從滂沱大雨中飛來的喜鵲父母保護小喜鵲一幕,看到“yabo22官网

一理”的大千世界。從搭建鳥巢純為了繁育後代(平常不住),體會到自然界的一切似乎隻是為了生存與傳承。從生出七個蛋隻孵育出一隻小喜鵲的存活率,感覺到生命來之不易和父母的辛勞。從看到小喜鵲被樹枝夾住腿後其父母從容將其救出這個現象,發現喜鵲的思維方式與人類極其相似!當我問及王振為什麼會堅持多年來一直觀察喜鵲思考生活?他說:物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修!我想,書法的頓悟來源於生活,古有“擔夫爭道”的故事,舒同前輩書法的筆意無可辯解來源於轟轟烈烈的中國革命,王振勢必也會從喜鵲來臨領略到行筆之奧妙!

我不禁感歎,時光如果能夠倒流,真想自己也變成一隻喜鵲,翩翩飛臨“舒門”,一睹前輩風采,聆聽前輩教誨。今天,讓我們共同傳承舒同前輩探求藝術的精神,用手中的筆去描繪我們的生活,書寫我們的時代,和王振一道共同走向書法的遠方!(龐中華/文)

下一篇:

改革開放四十年:龐中華的傳奇