李鬆:我的碑學之路

發表日期:2018-09-27 08:50:50

來源:本站

被閱讀[4799]次

我學習魏碑大概已經有二十個年頭了。總結起來,解決技巧問題和個性風格的確立與完善問題,是我多年苦心經營的兩大課題,或者說是兩大難題。我的碑學之路,主要是技巧之輪,風格之轂驅動的。

李鬆先生近照

解決技巧問題是首要的基礎課題。我首先是從北碑筆法技巧和塑字技巧兩個點切入的。北碑技巧之難,主要有兩個方麵:一是用筆;二是結字。北碑往往是“一碑一格,一石一貌”,“筆無常形,字無常態”。用筆和結字都存在極大的變異性,其變異之大之奇讓人眼亂,以至令習碑者無從下手。

習碑必須首先要解決方筆的問題。孫伯翔先生有“習碑必學《始平公》”的提法。這句話對我啟發很大。我理解孫先生此語之要義在於,北碑筆法之首法,當屬方筆筆法,方筆不能為,也就無從談習碑。《始平公造像》的筆法技巧堪稱“方筆之極則”,對《始平公》筆法領略了,方筆技巧的難點就解決了。在實踐中,這是非常重要的,也是非常奏效的。

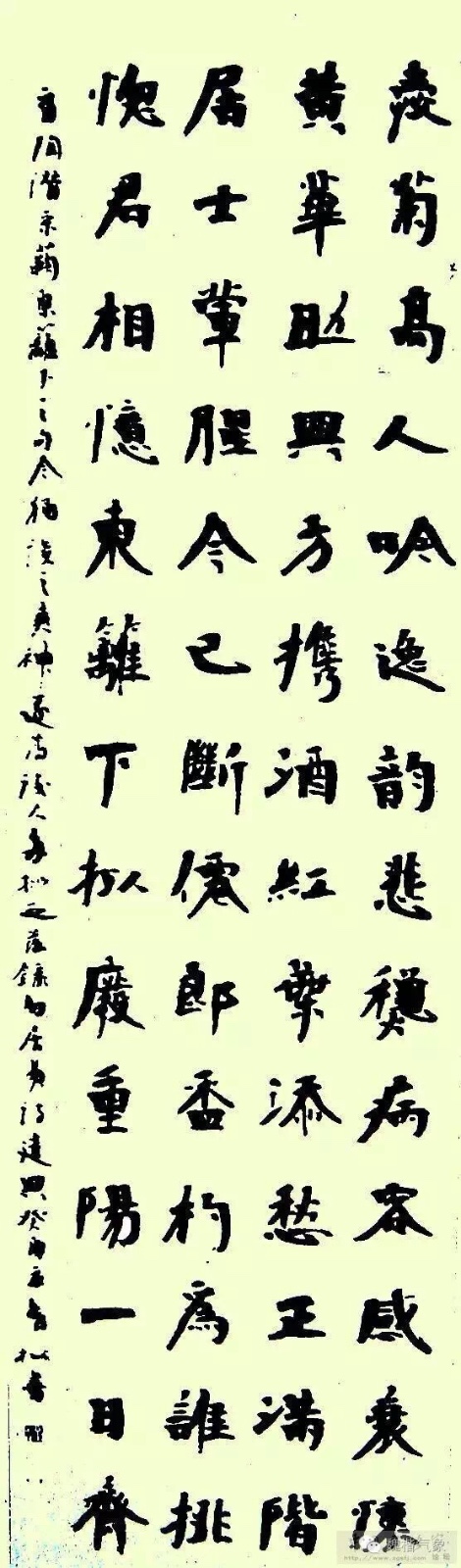

於是,我開始強攻方筆。主臨《始平公造像》和《張猛龍碑》。對方筆的猜解感覺十分困難,當時所用的方法是,以唐楷筆法套用碑法,用的是藏頓之法。此方法可以將筆形刻畫得比較淮,覺得能將筆畫寫淮的方法就應該是“正法”了。於是,就進入了第一個誤區。這種方法雖可將筆畫寫淮,但是用筆的動作繁瑣複雜,筆致死板,滿紙渾黑,了無生氣。(五屆國展和五屆中青展的入選作品就存在這一嚴重的問題,見圖一圖二)

圖一、五屆國展作品

圖二、五屆中青展作品

認識到這一點後,又重新對方筆技巧問題進行反複研究。發現康有為有:“圓筆用絞,方筆用翻”的說法。之後,在不斷地反複揣摩和體會中,終於發現用“切鋒和翻鋒”之法最為簡潔便利,筆形能淮,筆意也足,動作簡單,幹淨利落。“切翻”的用筆技巧關鍵是用側鋒,對側鋒筆法的研究,是我當時的一個重點課題。於是,我將中鋒與側鋒進行了比較深入的研究,並總結出了各自的要領與方法法則。

我認為:“用筆關鍵是控製鋒變。中鋒筆法,是運用主毫和正鋒的鋒變技巧;側鋒筆法,是運用鋒尖和副毫的鋒變技巧”。同時,又得出這樣一個結論:“中鋒筆法之變,主要體現在粗細、長短和直線與弧線上;側鋒筆法之變,則主要體現點畫的豐富造型上”。“中鋒與側鋒都是優良的筆法技巧,各有各的獨特方法與藝術表現力,二者沒有優劣之分”。“判斷筆法的優劣,不可以中鋒還是側鋒論,標淮隻有一個,就是筆畫的質量”。對側鋒筆法的這種分析判斷,是我在學習魏碑方筆的實踐中,思悟出來的。並將這一判斷寫入我的論文《筆法研究》中(此論文在第六屆全國書學理論研討會獲論文二等獎)。更主要的是,我就是用這一技巧理論,指導自己的實踐和相關的教學,實踐效果令人滿意。

這一課題的解決,使我的字在氣息上有了一個明顯的改善,在用筆上出現了爽朗率意,輕鬆自然的東西。但是,隨著對北碑認識和理解的不斷提高,以及,聽到同道摯友中肯的批評,發現作品筆法變化的技巧含量偏低,表現力太差!這樣的麵目,一點兒也不是自己想追求的麵目。於是,又進入了新的困惑與思考之中。

尋找自己個性的技巧語言元素和個性風格的元素,掌握和獲取更多的技巧和表現方法這一重要課題,橫在我的麵前。

我認為,個性審美的定勢,將決定一個人藝術發展的方向,並會影響他的取法方向。按照“因性以練才”(劉勰《文心雕龍》句)的古訓,我自認定,我的審美定勢是在勁健瀟灑一格,其取法的方向,要相對比較集中在具有這類風格的北魏墓誌與碑刻一脈之中。之後,就將觸角伸向北碑的縱深領域,逐漸開始了體係化的研究方向。

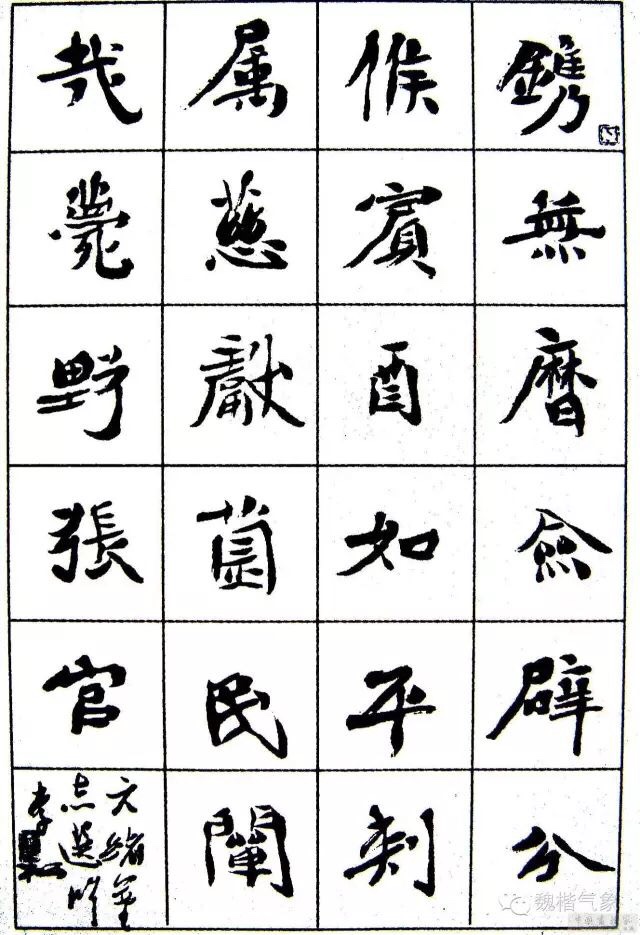

《張猛龍碑》是我臨習時間最久的一碑,其筆法變異的技巧與字形縱橫變形的技巧對我影響很大。此外,用比較長的時間從《元鑒墓誌》、《元楨墓誌》、《元緒墓誌》(見圖三及選字臨作)、《元遙墓誌》、《封君夫人長孫氏墓誌》(見圖四及選字臨作)、《李謀墓誌》、《石婉墓誌》、《元彬墓誌》、《司馬景和妻墓誌》、《元颺墓誌》等北魏墓誌,以及《大爨》、《嵩高靈廟碑》、《姚伯多造像》等刻石取法。

圖三、臨元緒墓誌

圖四、臨封君夫人長孫墓誌

這一時期的字,技巧含量雖然有明顯增加,個性的東西也稍見端倪。但是,又滑向了另一個極端。由於摳得太細,作品過於強調筆形的形態變化,用的短線太多,筆畫碎,字形散,氣不守中,通篇零零落落。作品宏觀的東西,整體的東西缺失。糾纏於細枝末節而丟卻了宏觀整體,這可算是大問題了。這個問題的存在,也遭到摯友嚴厲的批評。這一階段,是我習碑最痛苦最困惑的一個時期。

從那裏找答案,找啟示呢?經過不短的苦思冥想,我把目標鎖定在對孫伯翔先生的研究上。因為,他是當代集北碑之大成的yabo22官网

。

我一度很專注地臨習過孫先生的字,尋找他研究北碑以及開拓北碑的方法路數。研究其學古的法源何在?所融會的元素是哪些?個性的特征及走向如何?從他那裏辨析可供借鑒之處,從而指導自己的學碑思路與方法。通過對孫先生作品的臨習,解讀他筆法、結構技巧的語言和密碼。我認識到,在他的作品中,包含著大量經典北碑的精華。一方麵,對孫先生的字理解得更加深刻了;另一方麵,從中發現了許多對我非常有指導意義的東西。

我臨習和研究孫先生的書法,還有另一個主要思路,就是站在自我的立場,從風格路數的角度與其比較,尋找區別和差異。目的是為了避開他的風格走向,並為自己的書風書路確定方位。

我非常理性地認識到,尾隨當代名家或追驛時風,肯定會造成“追尾事故”。盡躉時貨者,起碼藝術心理有不健康的成分,肯定是沒有思想沒有出息的“書家”。執著地走自己的路,堅定地走傳統體係化之路,其底氣必足,而後勁定強。

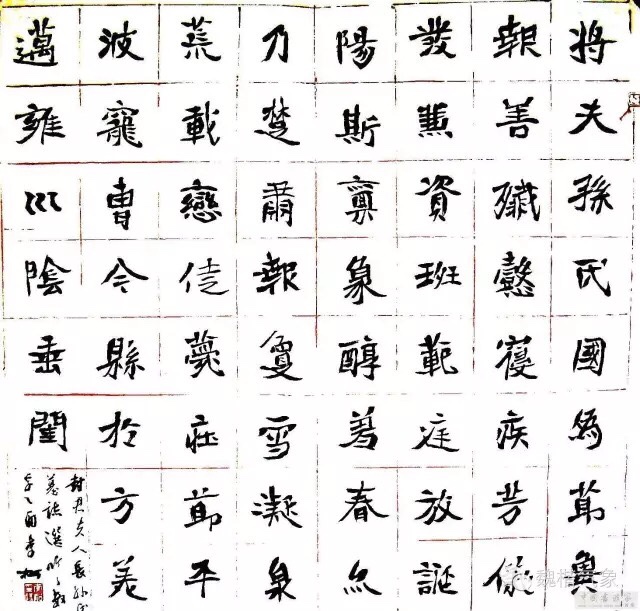

之後,我又專注地潛回上邊所羅列的那些碑版中。經過一段的調整,作品的整體氣息有了明顯的好轉。第七屆全國書法展的作品,就是當時反思調整後創作的。(見圖五)

圖五、第七屆國展作品

在技法的學習和研究上,我的指導思想是,不迷信也不斤斤計較於“取法乎上”的說教,而是著眼於“取法乎當”並“取法乎用”。“取法乎當”是指:凡和我脾胃者臨之久,取之多;不和者品其味,辨其理。“取法乎用”是指:凡合我審美表現力者直取速獲,果斷納入筆下,並在實踐中反複嚐試,使之和諧、合法、合理,並將其強化為自己個性化的技巧語言,以期個性風格的逐漸確立與不斷豐富和完善。這種取法用法的思路,一直是我治學的思想方法。

我始終認為,一個高水淮的書家,其作品中技巧的含量,必須是非常豐富而且是非常精純的。隻有這樣,才真正具有高超的藝術表現力。王羲之的字被後人摹擬了將近二千年,至今,人們還在執著地趨之若騖,取之愈難,其品愈高,就是鑿鑿之證。此外,其個性一定是鮮明而獨特的,必須是與“同祖同宗”有鮮明的區別律的。孫過庭、顏真卿、米芾、蘇東坡、王鐸莫不如此。

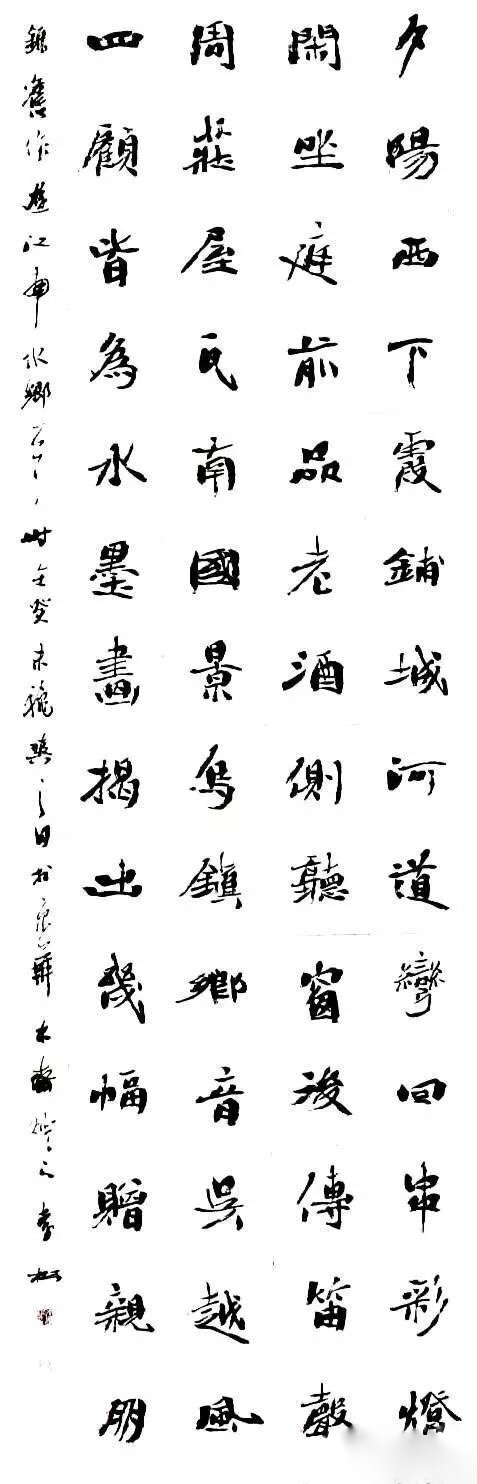

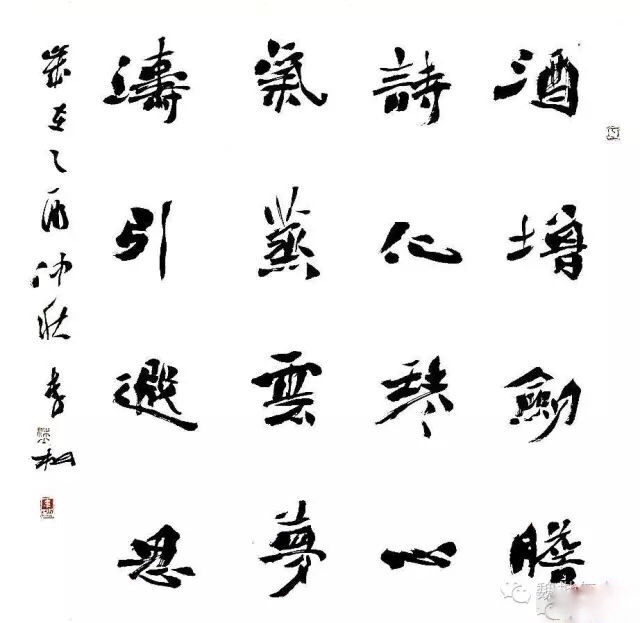

基於如此的思路,近些年來,思考、反省、研究的成分多了,對自己的字,在風格上,在整體上和宏觀上考慮得多了。始終堅定地朝既定道路跬跬而行,不管當代書法界的時風怎樣刮,不管作品是落選還是參展,始終一舵默航。(見圖六,近期小品鬥方管道昇詩)

圖六、李鬆書鬥方

我在八屆國展獲獎,有幸運的成份。展覽按書體評選,我的作品有很大優勢,因為,當代楷書的創作處在低迷狀態。同時,也有成功的因素,數十年的苦心勠力,得到了權威展事的真正肯定。為八屆國展的創作,我有一定的定向性,最主要的是分寸的把握。當時的思路是,第一,一定堅持自己的風格路數;第二,作品調子不能太溫也不能太火;第三,筆法、結字、墨法技巧含量要高,一定要有鮮活的表現力。

習碑二十幾載,不同的階段對碑的理解與把握曾出現不同的問題,其中有收獲也有教訓,回想起來實屬必然。有如一個人一生中總要得大病小病,有病絕不可諱疾忌醫,要及時治療。還必須要總結致病原因,以防微杜漸。我認為,在學書的道路上,還必須有各種各樣的“事故”發生。教訓與失敗是收獲更是經驗。書法藝術是完完全全的個體行為,個體的審美能力、自省能力、把握能力顯得尤為重要。

我的習碑之路,感覺不是走在“走的人多了便有了路”的路上,總感覺是獨自走在歧荒的域界。值得一提的是,我的周圍有好幾個甚具實力的同窗、同道和摯友。他們法眼透骨,他們的“淮星”經常瞄淮我的筆尖,每當我散毫偏鋒之時,“子彈”會及時掃射過來,讓我警醒。

李鬆於京華沐齋燈下

上一篇:

趙克禮:以文化書法開啟少兒美育啟蒙