林岫:不讓古人,是有大誌;不讓今人,是無大量

發表日期:2018-09-18 06:35:53

來源:本站

被閱讀[4099]次

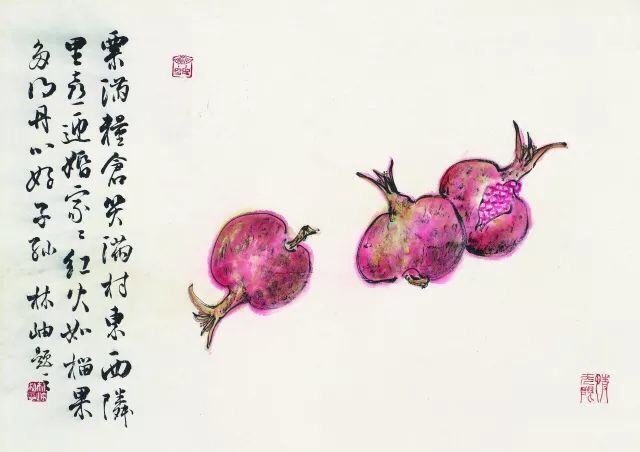

林岫,現任國務院參事室中華詩詞研究院顧問,中央文史研究館書畫院院委研究員,中國國家畫院院委研究員,中國書法家協會顧問,北京文聯副主席,北京書法家協會主席。

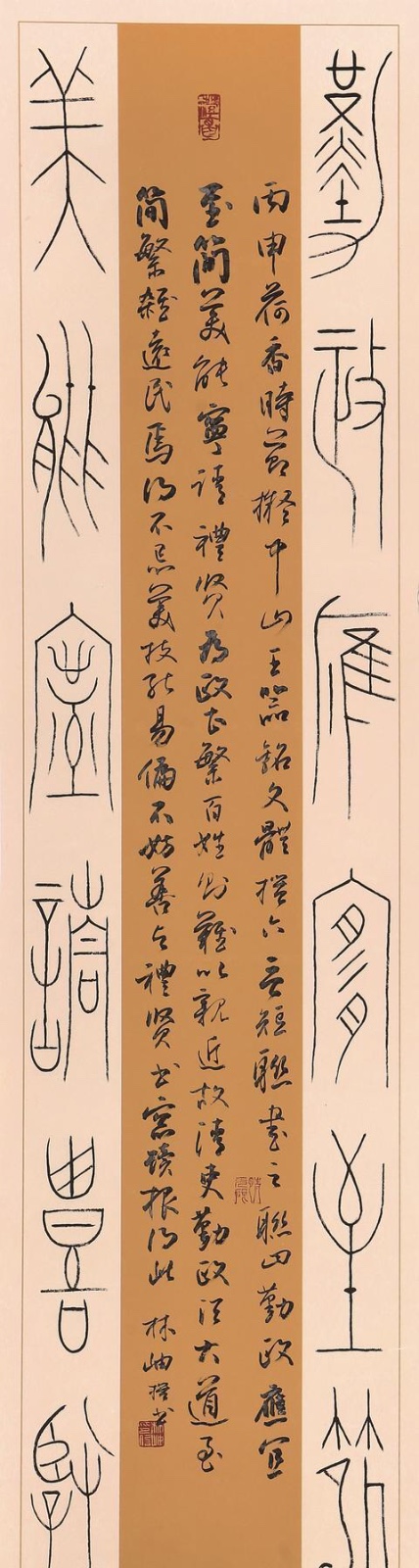

溥公自稱“未嚐專習一家”,“是個肯做功夫的庸閑”, 經數十載篤誌苦辛的曆練,方得詩書畫兼擅。著名掌故學家鄧雲驤昔日曾在老北京的東斜街口泰興理發店見過溥公一副七言對聯,“到來盡是彈冠客;此去應無搔首人”,每字有碗口大小。因乍見驚奇,曾歎服其“於規矩之中,稍作狂態,十分有味”的草書,後來複往再尋不見,也覺遺憾。大約十七八年後,鄧先生為香港某報撰寫的一篇短文(見《宣南秉燭譚》)中又提及此事,可見印象深刻。此理發店七言聯在晚清民國甚為通行,隻要有個窄麵片店的,差不多都用此聯招攬顧客,故民國聯集多有輯入。當時京城不少文家墨客過年高興,逢著窮家小店前來“拜年祈求墨寶”(又叫“蹭年活兒”),都如此這般,揮毫送過人情。鄧雲驤先生所見的溥公此聯大約也是“蹭年活兒”的即興產品,算不得溥公的精品,隻是人生路窄,擦肩一過,即使回眸不在,留下的念想也是一段文化的牽掛。

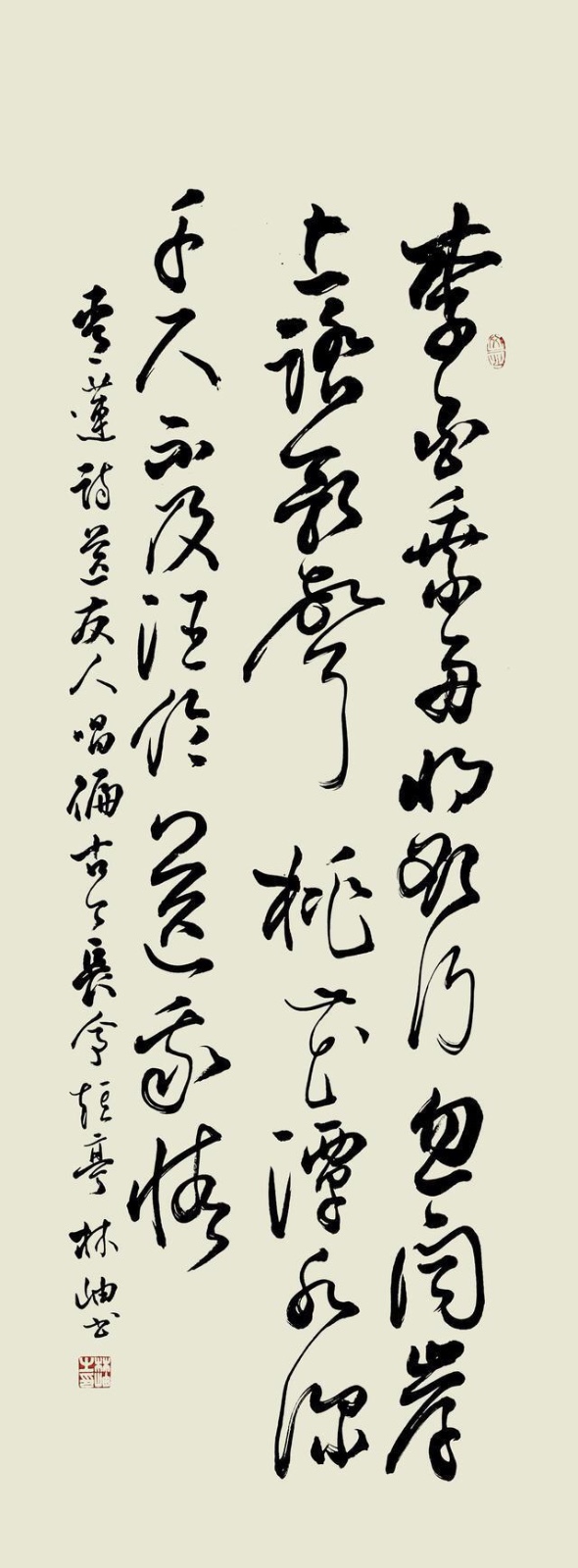

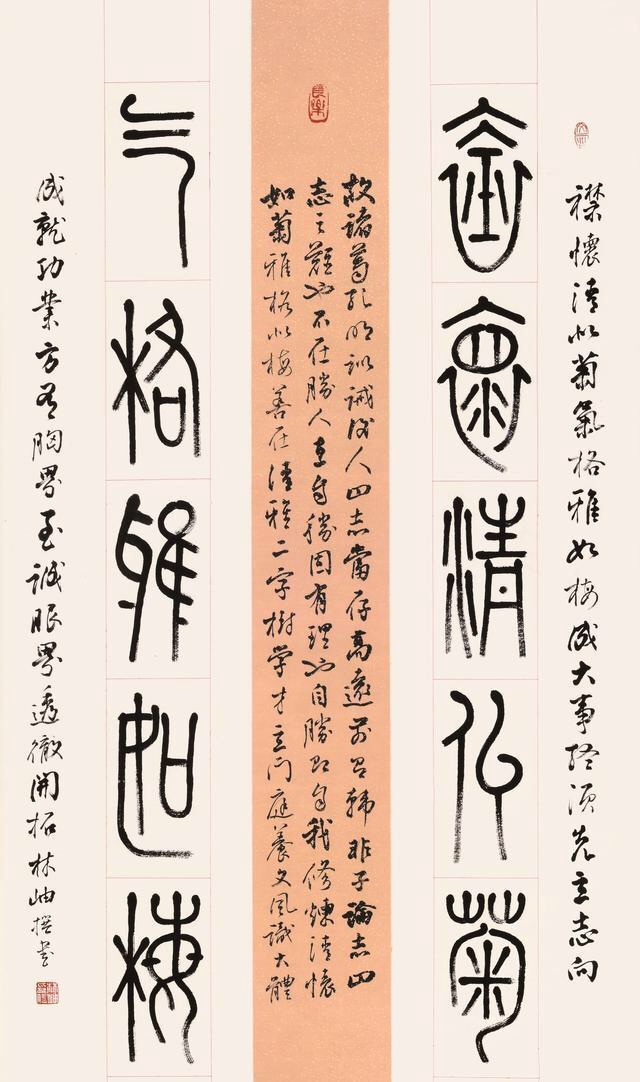

其一,“不讓古人,是有大誌;不讓今人,是無大量”。平素勉勵門人,溥公常用此語。啟功先生曾親聆溥公教誨,說他要求習藝者先得學會待人接物,能做到這一“有”一“無”,也旬非易事。前句要求學習古人,不盲從,不食齒餘,須樹立超越古人的大誌,後句說如果忽視今人之長,不能謙虛善學、善待同道,是沒有涵養肚量。二句實則要求善待古今,立論根本自《論語·顏淵》的“擇善而從”。《論語》引曾子說“以文會友,以友輔仁”,言之同理。說是“會友”,實則指引一條善學的成功途徑,最終目的是“輔仁”(文友間的切磋勉勵可以彰顯“仁善”)。 有大誌而無大量,胸懷氣魄先已虧欠,縱然一生慘淡經營,總難逃小家格局。反之,有大量而無大誌,或兼收並蓄,或得過且過,或東一樸刀西一板斧,縱然敢畫巨壁敢抹詭怪陸離,幾十年過去尚無真正的建樹,虛花焉得實果?棄燕雀之小誌,慕鴻鵠之高翔,二者當相輔相成。要求藝者不泥古,不盲目崇拜古人,對藝友要謙虛提攜,“不能文人相輕,更不能藝人相輕。做人厚道等於自樹嘉德”,於今也堪稱學藝的津梁藥石。按,溥公此語傳之甚廣,誨人亦眾,但據筆者查檢,此二語應出自清人金纓所撰輯之《格言聯璧》。《格言聯璧》的“存養類”有“不讓古人,是謂有誌;不讓今人,是謂無量”,溥公改易二字,似乎語意更加精當。

其二,溥先生主張“搞書畫的人,必須學會讀書作詩”。他說,“學畫畫,能吃苦的,三年五年都能出手,但要畫出精彩,還想畫出鼎鼎大名來的,不讀書作詩,沒有學問底子,肯定成不了氣候。這不是學趕大車,會咬喝會甩鞭子就行的事。” 乙醜(一九八五)冬,中國書協舉辦書法學術講座,啟功先生講題是《詩詞與書法》,頗受大家歡迎。休憩時,聽啟功先生說,“當年斷不了有人登門求教溥先生,他總是先看詩文、書畫,再考考學問。如果想拜師,溥先生必定先要問‘會做對子(對聯)嗎’,‘學過作詩嗎’,一聽來人說‘不會’,他一淮說‘連對子都不會做,詩文不通,你想學畫,拿什麼墊底兒?你當能抹上那麼幾筆就是趙孟頫、徐渭啦?’有時還說,‘今兒個呢,我就不難為你了。先回去讀讀書,過兩年把這理兒琢磨透了,再拜師不遲’—— 得,吹了。”明明是弟子前來求教,反說“今兒個呢,我就不難為你了”,恐怕當時藝壇隻有溥先生才有這等絕色言語。溥公所言,是教誨藝者要樹立正確的“自求自得”的得失觀,即《孟子》所謂“求而得之,舍而失之,是求有益於得也”。舍去文學等修行,自覺清閑,似得而實失;如果在修德、修能(進修藝術技能)外,勉勵積養修學,卓越識見,“求而得之”,這就是“有益於得”,功夫不負人也。看來,齊白石老人“自燒鬆火讀唐詩”,“賣畫買書非下謀”,“寧可少畫幾張畫,也要燈下學詩”, 是深知何謂“藝者得失”的。關於學藝的得失,明眼無妨活語參解,透過一層,即是說,當舍者舍,不當舍者必求而得之,取舍標淮即“有益於得”。明代學者鍾錂《顏習齋先生言行錄》說,人非生而偉大,都食人間煙火,因為“聖人是肯做功夫庸人”(肯做功夫,庸人成了聖人),“庸人是不肯做功夫聖人”(不肯做功夫,聖人成了庸人),這話,聽起來太過尋常,但鞭辟入裏,也是至理名言,故而常為後人援引。

上一篇:

趙克禮:以文化書法開啟少兒美育啟蒙

下一篇:

人民日報:書法對於中國人宛如性命!