倪文東 : 讀碑臨帖明古今、著書立說知天地

發表日期:2018-04-04 09:13:54

來源:本站

被閱讀[4964]次

倪文東 : 讀碑臨帖明古今、著書

立說知天地

倪文東,中國書法家協會理事、北京師範大學藝術與傳媒學院書法係教授、教育部藝術學理論教學指導委員、長城書畫研究院院長、京師印社社長。

倪文東先生從小生活在“人文勝地,人傑地靈”的黃陵,在父親和老師的教導下,深受傳統文化的滋養、熏陶和啟迪,習書練字,學書有年,臨池不綴。從一個黃土高原的插隊知青到北京師範大學書法專業的教授,倪文東學書法,教書法,讀書、寫書、編書,走過的是一條艱難曲折,勤奮刻苦,自信自強,篤誠務實的道路,尤其在北京師範大學書法教學的第一線,講授書法基礎、書法概論、中國書法史、篆隸技法、篆刻學、草書基礎與技法、書法與裝潢設計、電腦美術等專業課和基礎課,以超常的工作和勞動,出版了30餘部教材和專著,發表了20多篇論文,創作了大量書法篆刻作品,獲得了諸多的榮譽,被破格提拔為副教授,後來又晉升為書法專業的教授,被評為北京師範大學教學名師,擔任中國書法家協會理事、學術委員、教育委員和首屆中國書法“蘭亭獎”教育獎的評委……。

倪文東先生書法研究目標明確,涉獵麵廣,主要在書法教育研究、陝西近現代書法研究、漢唐書法史論研究、近現代書畫印款研究及書法鑒賞和評論研究等方麵作了長期深入的探索,他的書法篆刻理論及實踐研究因基礎紮實、資料翔實、觀點新穎、角度獨特、方法可行而受到書法界專家同行的關注和好評。

20年多年來,倪文東學習和研究書法有著真真切切的體會:書法是中國藝術之魂靈,是一種文化,是一種信仰,書法藝術讓人沉思,催人振奮,使人升華。倪文東先生選定書法作為自己的終生事業,長期潛心研究,刻苦臨池,深有領悟。

由於書法教學工作的需要,倪文東先生必須篆、隸、楷、行、草五種字體兼雜起來,但重點還是在篆隸和行書方麵。他認為作為一名書法專業的教師,臨習和研究的麵應該寬一些,要多元化,全方位地學習和探索,不要過早地形成所謂個人風格。在教學當中,不能因為自己不擅長某一種書體,而限製自己的學生,書法學習應該是開放式的,多層麵和多方位的,不能學生問你,你說不懂,學生讓你示範,你說不會,那將是一名不合格的書法教師。

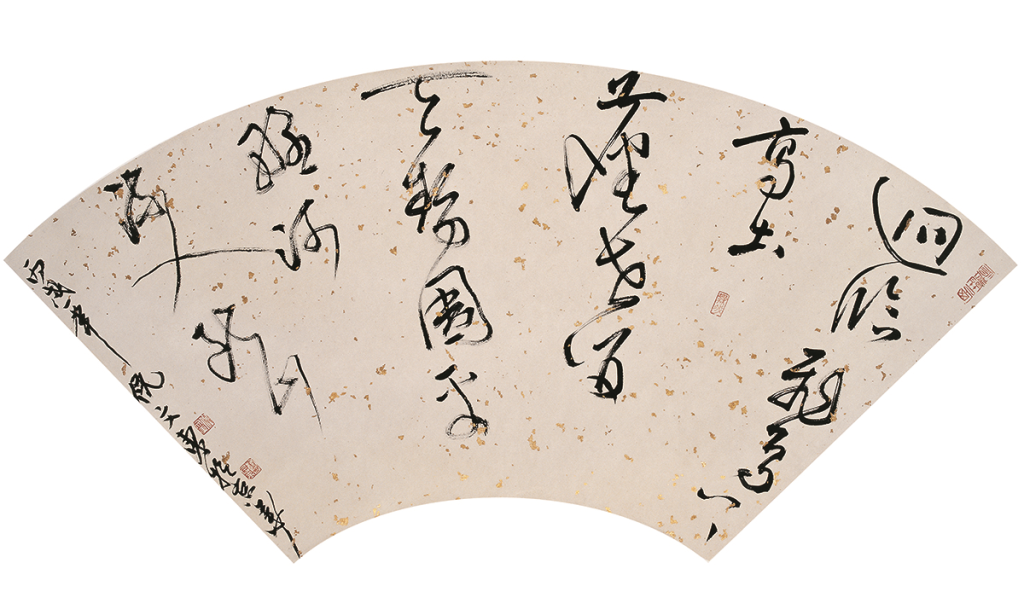

倪文東的行草書先臨習王羲之的行草書手劄及《蘭亭序》和《集王聖教序》,在此基礎之上,將王派行書擴展開來,臨習智永的《草書千字文》,李北海的《雲麾將軍李思訓碑》,陸柬之的《文賦》,參入孫過庭的《書譜》及米芾、黃庭堅、董其昌、趙孟頫、王鐸等人的行草書。在風格上追求瀟灑跌宕,蓬勃淋漓,筆墨酣暢,大氣橫流,遒勁蒼渾,筆勢衝融的風格和氣勢,如長江大河洶湧,舒展、奔放,卻有意態天成之妙,在藝術效果上,追求奔放中見法度,精微中見氣韻的風格和氣度,努力使節奏感與韻律美躍然紙上。

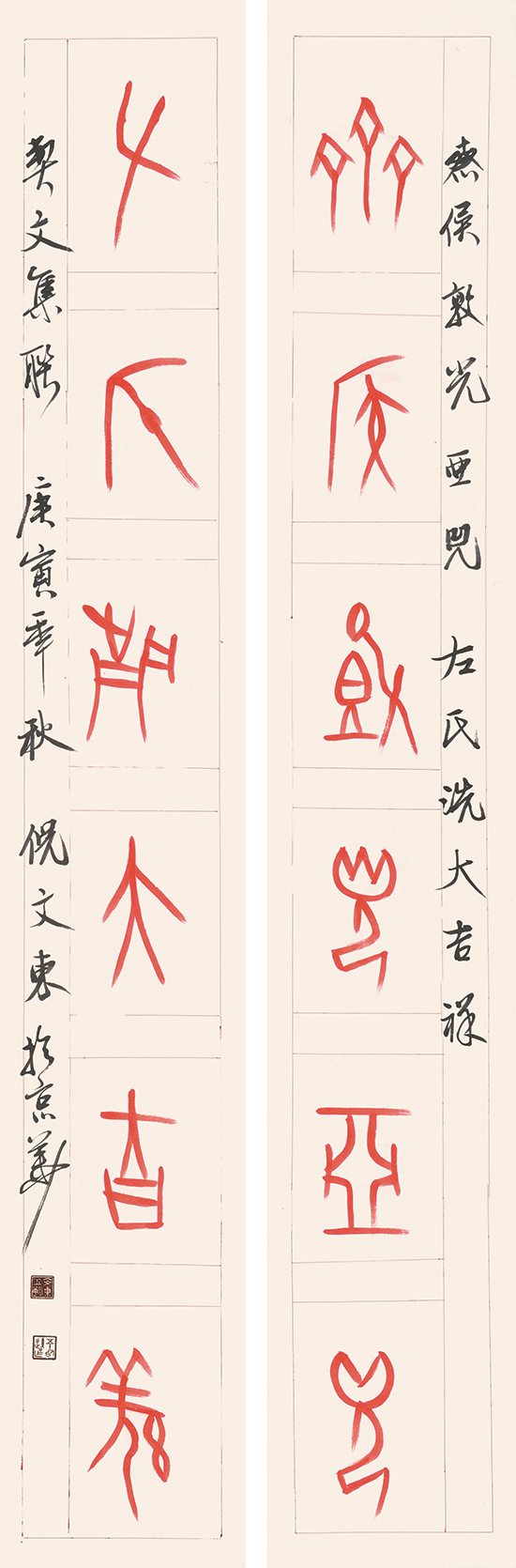

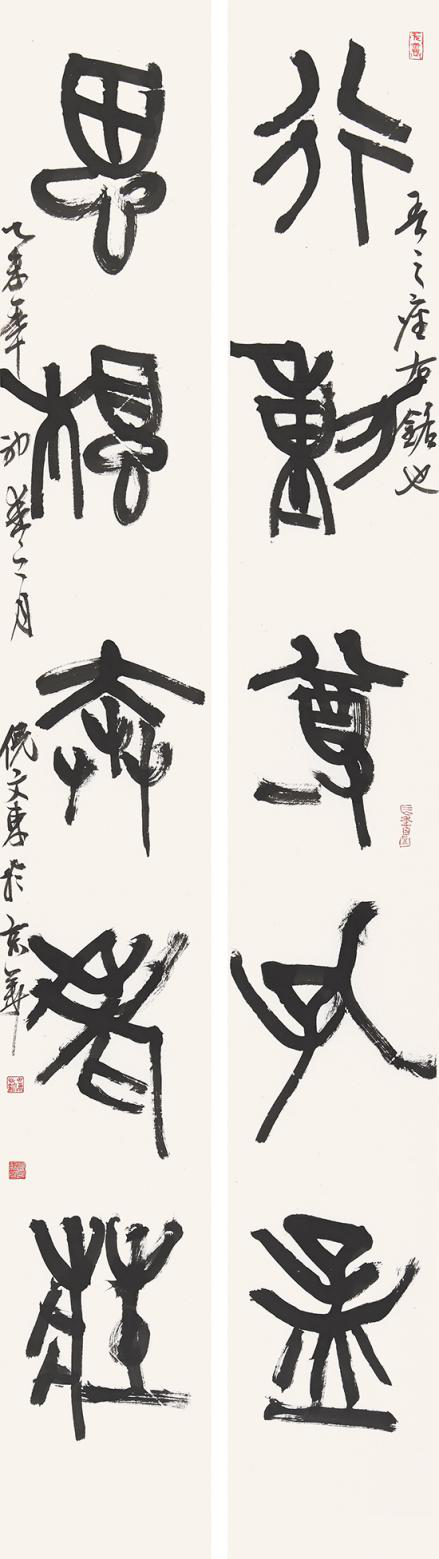

有了比較紮實的行楷書基礎之後,倪文東開始涉足篆書和隸書,借鑒了清代書法家學習篆隸的經驗,先學篆書,後臨隸書,不像唐代人那樣,用楷書的筆法去寫隸書,而是像清代人那樣用篆書的筆法去寫隸書,這樣先生的隸書便顯得古樸厚重,圓潤蒼勁,而不是流於輕滑和漂浮。先生的篆書,金甲籀文的字法、筆勢、形體,皆有所本,依法循度,藏頭護尾,圓潤而剛健,拙而能巧,圓而兼方,力求血脈貫通。我的篆書以金文、石鼓為基礎,參入漢篆及清代鄧石如、吳讓之、楊沂孫、吳昌碩、徐三庚等流派篆書的筆意和筆趣,在結體取勢上,時而縱長,誇張勁健;時而寬短,變縱為橫,以斯篆之筆寫繆篆之體,體方勢圓,靜中寓動,努力使作品既有濃厚的傳統意味,又不拘泥於傳統,有繼承,更有創新。

倪文東先生的篆刻重視構圖和設計,將寫篆和刻字結合起來,熔曆代名家印風為一爐,印文線條見骨見筋,印麵或飽滿,或簡約,都力求蕩漾出明快之韻、雄厚之氣。彌漫於線條之間的是沉著、堅挺的刀功和渾樸、秀潤的藝術境界。先生的篆刻造型或簡古,或端凝,或醇正,或跌宕,或以質直樸拙取勝,或作秀美玲瓏之致,以表現自己獨特的構思。

“書法創作成就的高低最終取決於文化藝術修養的深淺。一個人書法創作成就的高低以及藝術生命的旺盛與否,取決於什麼呢?是用筆、用墨、結字、章法等‘字內功’嗎?不是!而是取決於他的知識結構和文化修養等‘字外功’”。書法之妙,在於自出機抒,掌握書法技巧之後,書藝水平的高低,就要看其學識和修養的深淺”。這是倪文東先生的論書心語,亦是先生的學書心跡。

任何輝煌的成績隻能代表過去,倪文東並不滿足過去的成績,還有許許多多的書要讀,還有很多課題要研究,要不斷提高自己的文化修養,不斷地創新,刻苦臨池,精於臨摹,練好“字內功”;研究書理、精通書史,修好“字外功”,努力做到“積學以儲寶,酌理以富才”。20多年的學書、讀書、教書和著書生涯,使先生感覺到書法藝術博大精深,越練越覺得難,越學越覺得深,從而也悟出了一個深刻的人生哲理:熱愛生活,努力工作,隻要有耕耘,就會有收獲。“行動尊孔孟,思想奔老莊”,工作上和事業上要發奮圖強,像孔孟先聖先哲那樣積極出世,努力進取;思想上和榮譽上要自然而然,不求索取,不圖名利,無為而為。

任何藝術都源於現實生活,離不開生活實踐,書法也是如此。搞文學創作要求作家深入生活,從生活中吸取豐富的養料。研究和學習書法,又何嚐不是這樣?為了使中國書法藝術發揚光大,付出自己的一生而從不悔改,不斷探索,不斷追求。