入展作品隻是反應楷書現實創作前沿的信息,還可以說,入展作品是評委集體意誌、集體意識和集體判斷的反應與反射。同時,正是這些評委的集體意誌、意識、判斷,將左右當代書法創作走勢。

—— 李 鬆

全國第十二屆書法篆刻展覽,楷書投稿創曆史之最。麵對大展的評選,人們最關注的是入選名單的結果,之後觀看入選作品。

問題是,僅僅占來稿百分之二點多的入選作品,無論如何也難以反應當代全國楷書的創作形勢。如果我們站在宏觀的立場看當代楷書創作的現狀,實際上,初評的信息量是『全息』的。

入展作品隻是反應楷書現實創作前沿的信息,還可以說,入展作品是評委集體意誌、集體意識和集體判斷的反應與反射。同時,正是這些評委的集體意誌、意識、判斷,將左右當代書法創作走勢。

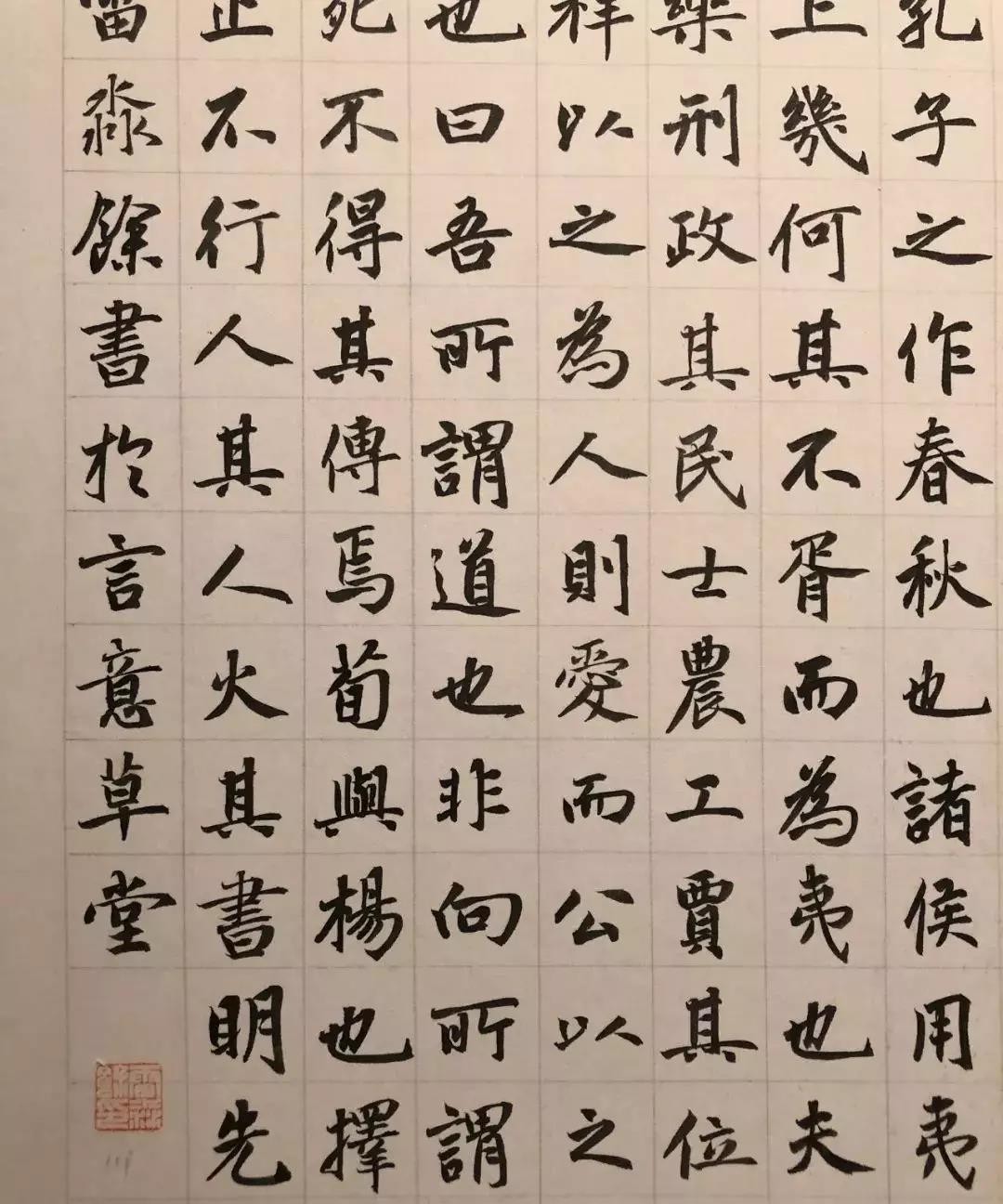

這次評選評委中,幾個參與初評至終評的評委應該最有發言權。筆者由於評選信息儲備不完善,所以,僅就『楷書界定』這個具體問題發表個人的看法。十二屆國展楷書終評投票之後,有作品文本審讀的環節。文本審讀後,專家組提出幾件作品,認為它們屬於行書不屬於楷書,交由評審組集體裁決。在評審組裁決時意見並不統一。最後由評委投票決定,超過半數者上,不夠半數者下。結果,有的被淘汰,有的被選出。可見,諸位評委對楷書的界定意見並不一致。以往絕大多數的展覽是不分字體評選的,如果不分體評選,就不存在字體界定問題,完全由作者自由發揮。可以草書、行書混合,謂之『行草』;可以楷書、行書甚至草書共融,或謂之『行楷』,也有『草隸』『草篆』。這類作品從來沒有爭議,唯以藝術標準評判。此展是按照字體投稿評選的。這裏必然就存在字體界定的問題。在以前的分體評選中,最有爭議的是行書,其次是楷書。鑒於此,筆者想就『楷書界定問題』談點個人的判斷和意見。

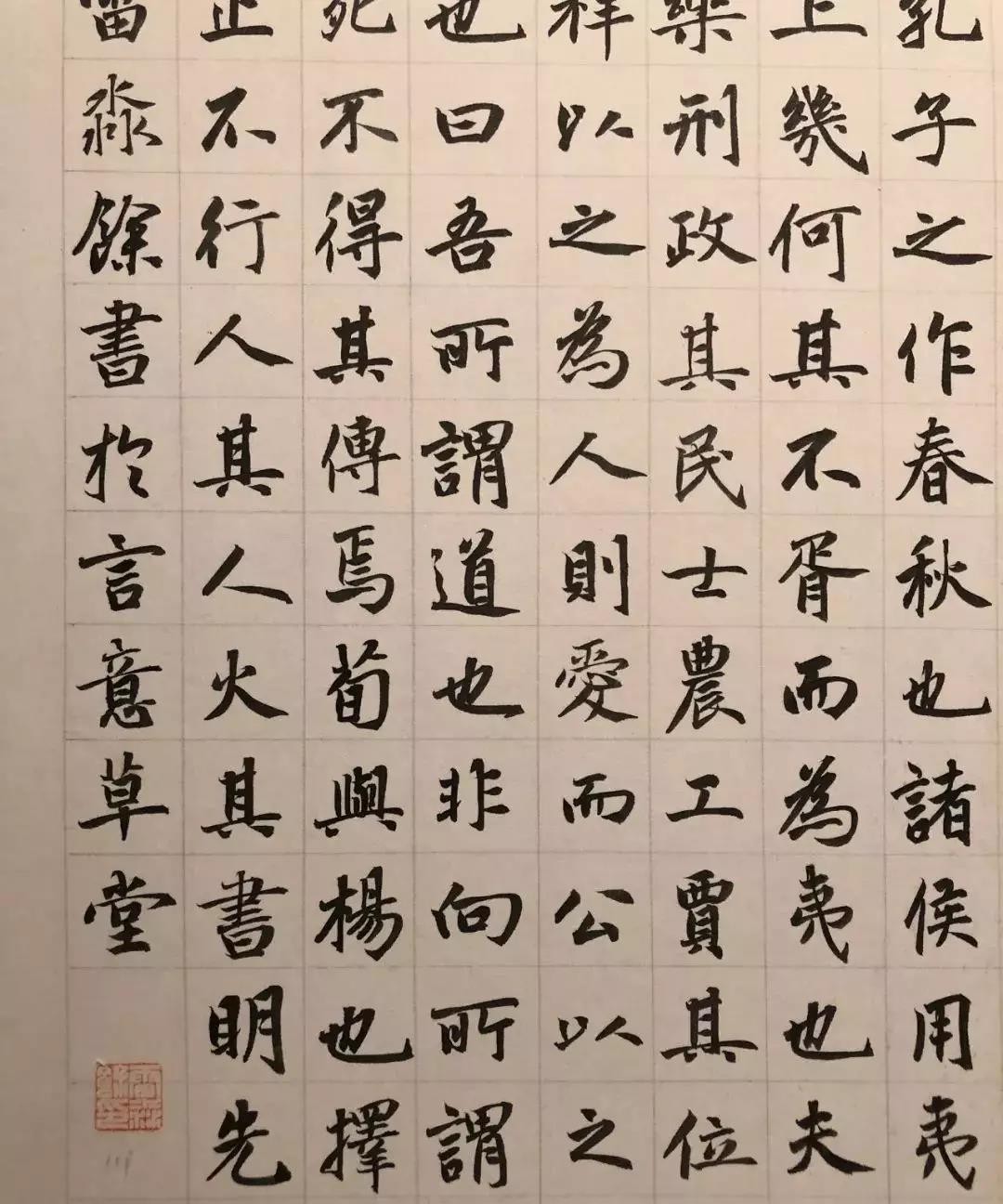

楷書,是一種字體的名稱,是中國書法的五種字體之一。古代書論經常運用的術語『五體』,就是字體明確的界定。所謂的『五體』包括:篆、隸、楷、行、草。請注意,這個『五體』裏,不包括『行草』『行楷』『草隸』『草篆』。但是,由於古代這類介乎兩體之間的法帖較多,於是,約定俗成地將『行草』『行楷』列入行書,『草隸』列入隸書,『草篆』列入篆書。但是我們發現,隻有草書和楷書不收容這類『中間型』的字體。第一是『八法完備』,是楷書有八個定型的筆法。古人以『永字八法』的『策』『勒』『弩』『趯』『側』『掠』『啄』『磔』命名。我們今天則以『點』『橫』『豎』『撇』『捺』『折』『提』命名。點畫的這些名稱,標定了楷書點畫的具體造型。八法的完備,標誌著楷書字體的真正確立,規定著楷書筆法法則。

由於每一個筆畫都是有具體造型的,也必須是筆筆獨立的,於是就不能異化、省減,更不能連綿,尤其是楷字的主筆,就更不能弱化、省減、連綿。所有筆畫都完全可以變化、發揮,可以寫快來提高書寫性,但原則是不能失卻『八法』的法則與底線。