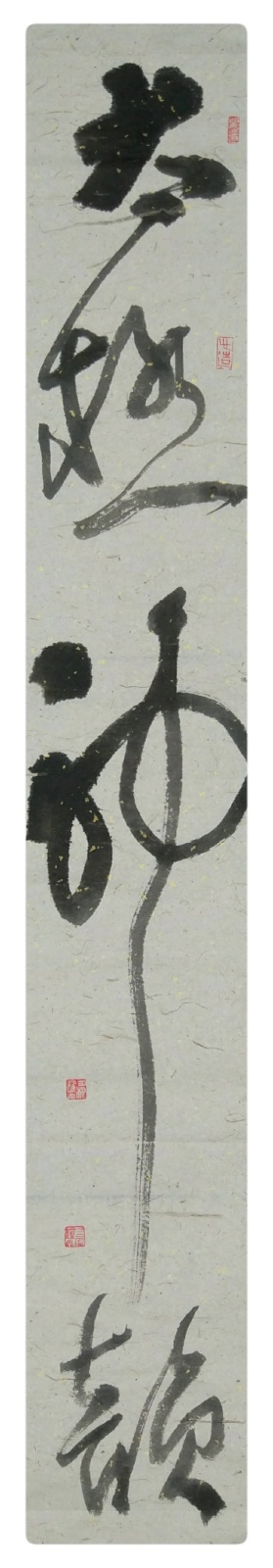

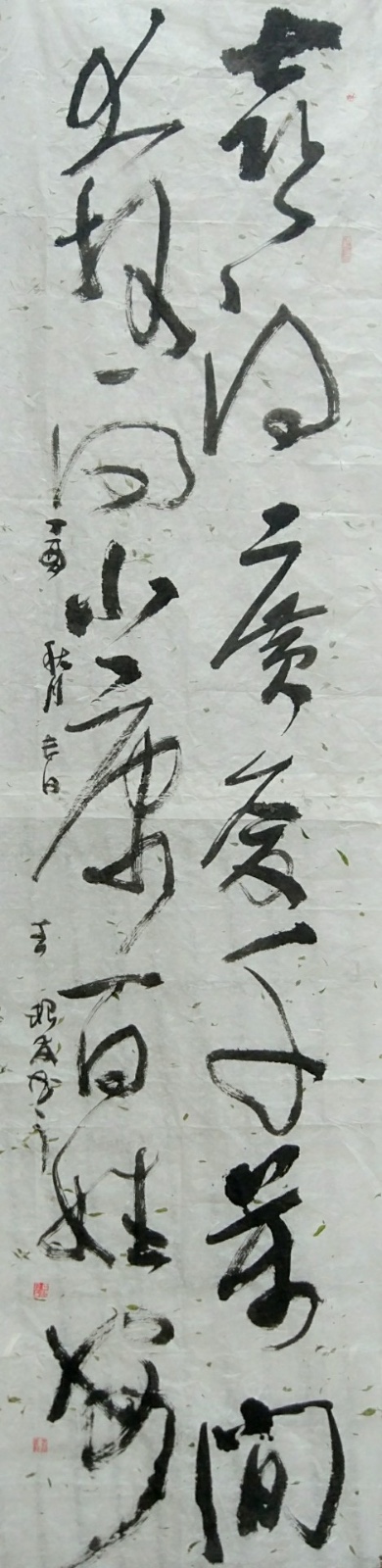

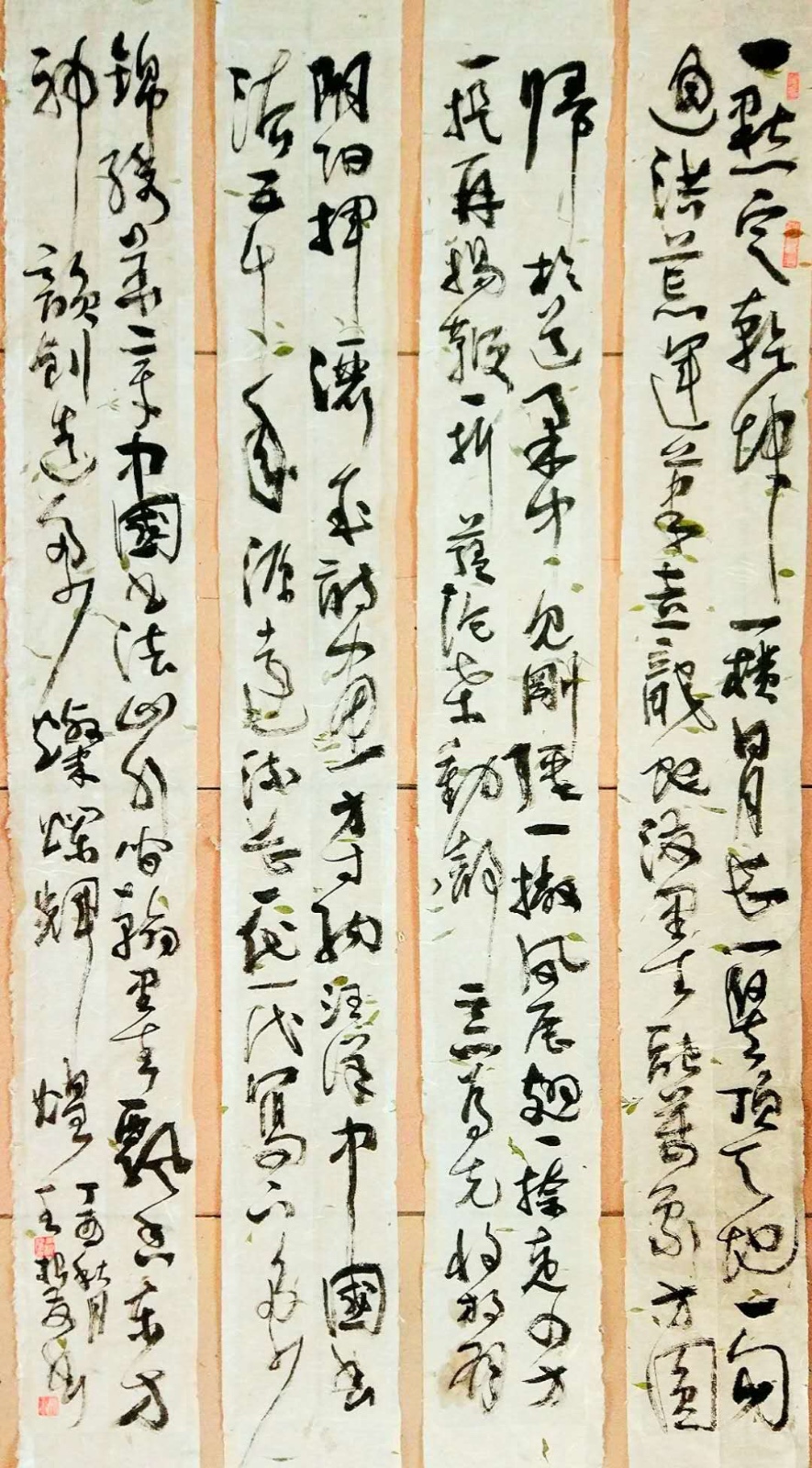

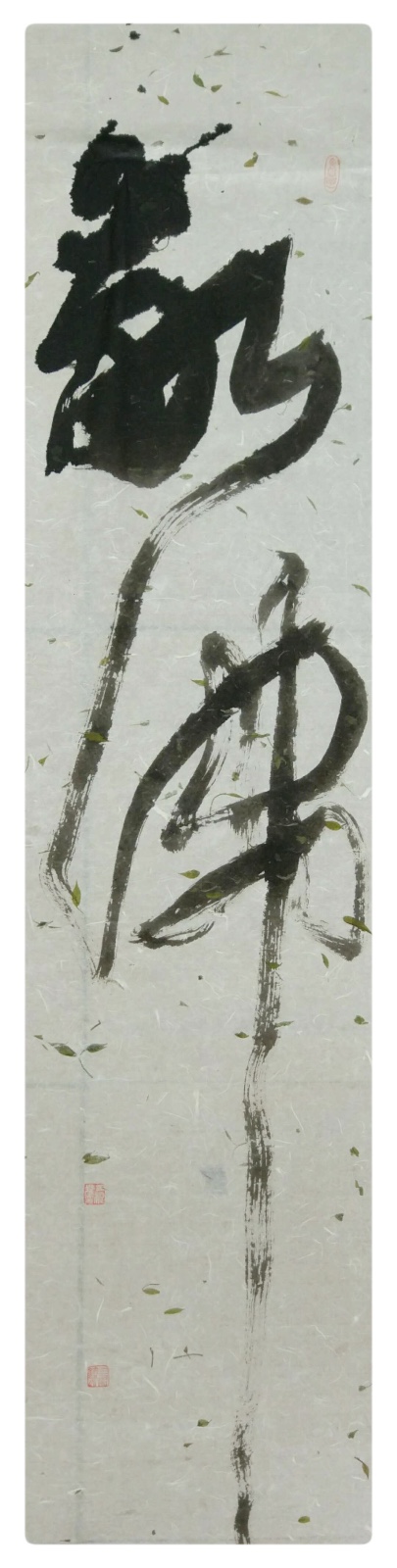

王根發

發表日期:2018-02-06 10:36:04

來源:本站

被閱讀[29868]次

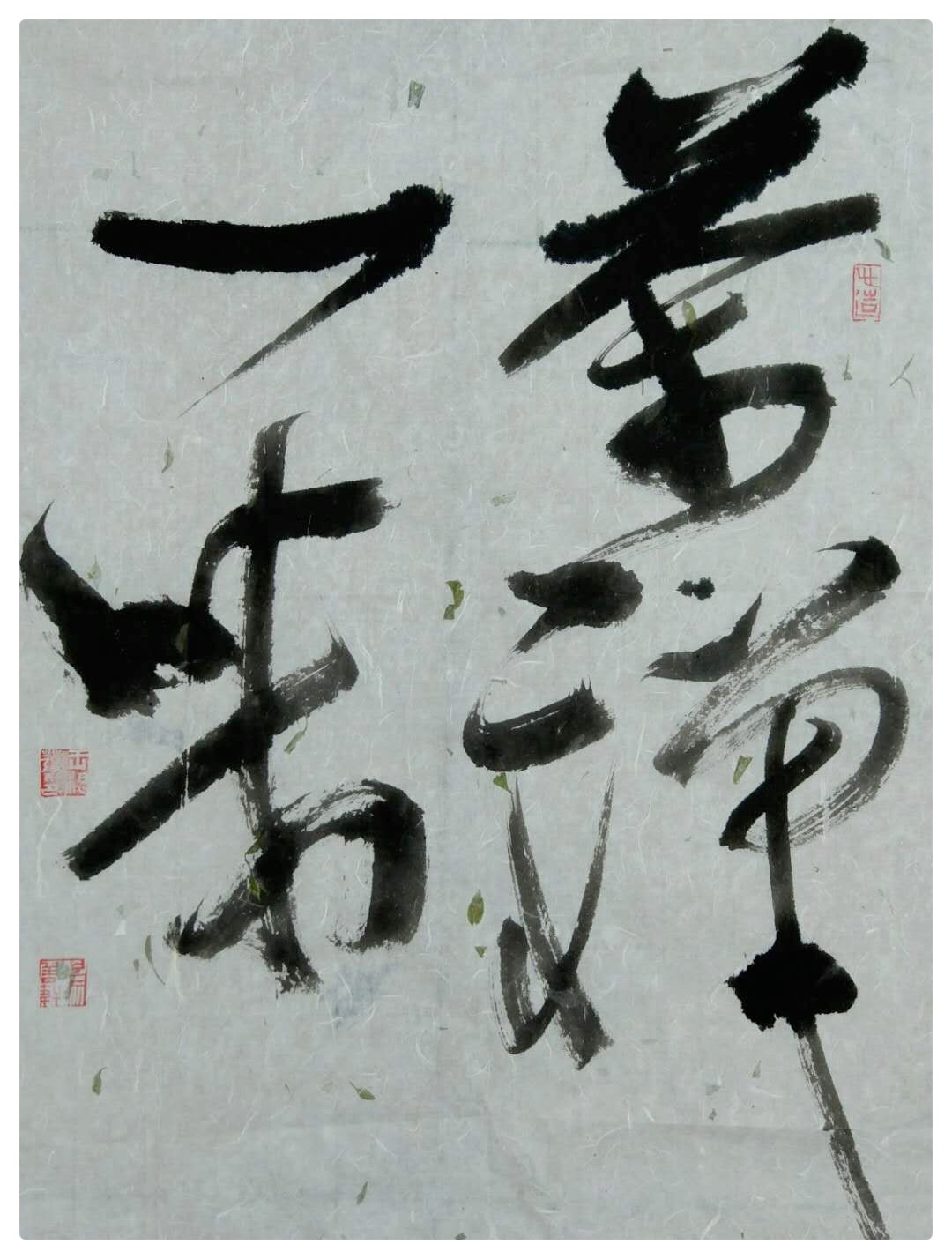

王根發

漢族,生於1962年,河南禹州人。別署崇善軒,北京師範大學書法碩士,進修於北師大啟功書院書法高研班,高級職稱。係中國書法家協會會員,中國建設書法家協會副主席,中國水泥企業文化研究會副秘書長,中國詩歌學會會員,陳氏太極拳協會理事,陶瓷藝術大師。作品入選中國書協舉辦的全國第五屆楹聯書法作品展、第五屆中國書壇新人作品展等國內多次大型書法展覽活動。策劃組織全國“吳道子書畫獎”書法展覽活動,在全國產生較大影響。參加中國鈞瓷申報世界非物質文化遺產活動到聯合國科教文組織、法國、意大利、瑞士等考察並交流書法作品。2002年,獲得中國文學藝術基金會“中流砥柱”大型報告文學征文活動優秀主人公金杯獎。2003年被中國文學藝術基金會授予“中國時代百佳新聞yabo22官网

”榮譽稱號。出版發行、發表書刊及論文有《書畫天地》、《中國鈞瓷文化》、《鈞瓷典》、《中醫藥典》《中國建築書法》、《啟功與鈞瓷》、《行書之祖劉德升》、《書寫於石頭的中華印跡》等。被中央數字電視台書畫頻道、《中國書法》、《書法導報》、《書法報》、《中國新金融觀察》、《中國水泥》、搜孤網、騰訊網等多家大型媒體報道。

體味筆墨裏的“天地人和”

——專訪書法家王根發

啟功盛讚鈞瓷詞曰:“鈞瓷好,異彩溯長源。擅勝四朝稱美器,重甦古址炫中原,薄海譽聲喧”。姚雪垠《寒鴉歸林》中“出窯一幅無人畫,落葉寒林返暮鴉。晚靄微茫潭影靜,殘陽一抹淡流霞。”道出鈞瓷的美妙和萬般韻味。

鈞瓷,入窯前,一體素淨。出窯後,萬彩輝映。來自大自然的天然礦物釉料,在靈秀的鈞窯爐內經受高溫淬煉,帶來人眼前的,是不期而遇的視覺享受。流暢柔韌的線條看起來洋洋灑灑,不拘一格。但人們往往會用盡所有智慧,把最美好、善意的想象賦予其中,於是,有了流動在瓷器身上的湖光山色、雲霞霧靄、人獸花鳥……

中國的文化,歸根究底還是要在“天地人和”之間探討妙趣。人類最自以為傲的科學智慧,也無非能解大自然奧妙之二三。而中國的藝術文人卻不愛為此較勁兒,麵對自然萬物,他們忠於“悟”這個字。比如,因“悟”而美好的鈞瓷。比如,因“悟”而恒久的書法。

出生、生長在鈞瓷之鄉中華第一都禹州的王根發對“順其自然”有著透徹的理解。鈞瓷的煆燒過程讓他早早樹立了正確的“成敗觀”。

“鈞瓷,它的靈魂就是窯變。而偏偏就是這窯變,讓人無法控製。土質、窯火、水分、氣候、天氣等等大自然因素都能影響它,唯有人力不能。所以,即便是技藝高超的大師,也很難保證燒製的成功。精品和廢品之間,隻有薄如蟬翼的一道‘可能’,與其如履薄冰不如坦然以待。”生活在禹州的王根發一直圍繞著家鄉的古都文化探索和研究,主編《中國鈞瓷文化》等關於鈞瓷文化的著作多部。此間,禹州的文化靈魂鈞瓷對他影響也體現在了他的書法創作上。

王根發善草書,心向魏晉,取法二王。初唐書法理論的集大成就《書譜》裏,大量出現了魏晉書法美學上的比喻——“懸針、垂露”,“奔雷、墜石”,“鴻飛、獸駭”,“絕岸、頹峰”……這每一詞一句的描述都和源於自然的鈞瓷如出一轍。受鈞瓷啟發,在筆墨的實踐研習裏,王根發更喜歡鑽研“自然變化”帶來的的獨到韻味。於是,在他的草書裏,常可看到水與墨的自在交融。濃淡相宜的墨痕,在纖維細膩的宣紙上無拘無束地暈開,草書裏的“自由”也因此生機盎然起來。

除了鈞瓷,禹州的另一個文化傳奇則要數行書鼻祖劉德升。唐張懷瓘《書斷》說:“(德升)以造行書擅名。雖以草創,亦甚妍美,風流婉約,獨步當時。”後魏晉時期的書法大家鍾繇、胡昭、王羲之、王獻之也學劉德升紆書字。行書、行草在王羲之的《蘭亭集序》裏彙聚成了別具一格的“草稿美學”,在充分認知了楷模規矩之後,行草大膽地遊走於主流體製外,筆隨心行,“精神”的能量逐漸勝於“技巧”。

王根發長期習練太極拳,為陳氏十九世,太極拳第十一代嫡宗傳人、中國當代十大武術名師陳正雷入門弟子。在虛實相生、外柔內剛的太極拳裏,他對“精神氣”有著透徹的感悟。所以,在他行雲流水的草書裏,更容易讓人看到貫通於線條裏或飽滿熱情、或柔和綿長的“精神氣”。

尊崇自然萬物之美,恪守仁善淡雅之魂。“天地人和”這萬年不朽的經典理念,就是王根發用筆運墨的思想根基。